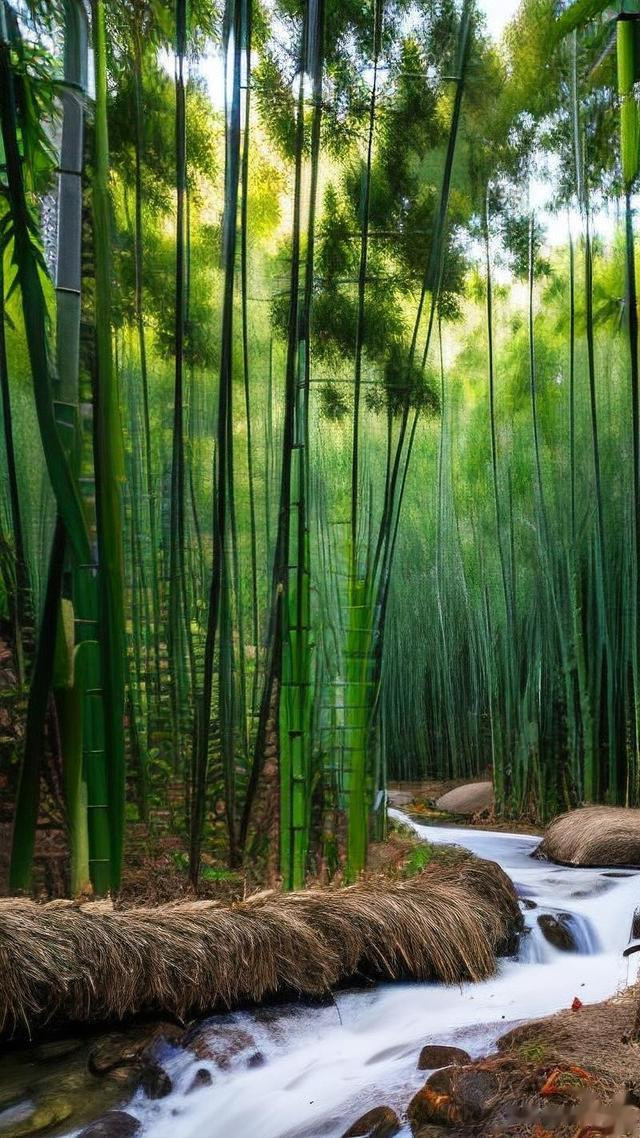

都市的街道上摩肩接踵、车来车往,虽然显得非常热闹,但也经常令人感到烦躁。山村远离喧嚣、环境清幽,更有青山碧水、红花翠竹,经常吸引游客驻足观赏。

山村的晨雾总像一层柔软的纱幔,轻轻裹着朦胧的山脊。田埂边的蒲公英刚抖落露珠,就被微风揉碎了清香。暮色漫上山坡时,几缕炊烟在青黛色的天幕织成淡云。

一位诗人陶醉于眼前的山村景象,挥笔填词,也让那些极其普通的花草、青藤,忽然带有了诗意。下面介绍一首水平很高的西江月,既有韵律之美,又兼时代气息。

当代诗人高志文的这首《西江月》就像一幅水墨画卷,在尺幅之间展开了山村晨昏交替的动人景象,令人如临其境,陶醉不已。

作者以雨后初晴的山村为背景,通过多种意象的巧妙编织,将自然之美与生活之趣熔为一炉,既有韵律之美,又洋溢着时代气息。

那一抹斜照里的人间烟火,恰似陶渊明笔下暧暧远人村、依依墟里烟的现代回响,在音符跳跃间,诉说着华夏子孙骨子里的田园情结。

开篇交代天气情况和景物特点,"昨夜倾盆大雨,今朝翠绿篱笆。" 一夜暴雨宛如画家重笔泼墨,在天地之间铺展出浓郁的底色。清晨的翠绿又仿佛是造物主的精心刻画,让湿漉漉的篱笆,在晨光中焕发生机。

这种对比手法,让人想起李清照《声声慢》中三杯两盏淡酒,怎敌它、晚来风急。不过相较于南宋才女,这位当代词人的笔端,少了几分凄凉,多了几许蓬勃。

上阕的后两句描写近景,"盛开"二字写尽芙蓉的热烈,红粉相间的花朵,在绿叶的扶持下更显娇艳,仿佛沐浴过晨露的美人;"半架"青藤则别有意趣,藤蔓蜿蜒向上的姿态,既暗示着生命的生长态势,又在构图上打破了篱笆的横平直线,增添了画面的动感。

这种一盛一隐的搭配,暗合传统美学疏可走马、密不透风的构图原则,与马致远《天净沙·秋思》中枯藤老树昏鸦的萧瑟意象,形成鲜明对照,展现出山村的生机。

下阕描写的景物随着夕阳余晖逐渐拉远,古道作为历史的见证者,在斜阳的涂抹下,染上一层温暖的赭红色;归燕的剪影掠过天际,为静态的画面注入灵动的元素。同时归燕又暗含游子归乡的隐喻,赋予自然景物以人文情怀。

"小溪环绕谁家"的设问,充满了生活情趣。潺潺溪水就像一条灵动的丝带,将散落的农舍串联成珠。这种未见其人、先闻其声的写法,充满想象,比直接描写更富韵味。溪水潺潺、归燕呢喃、还有晚风轻吟,共同奏响了大自然的乐章。

"且将碧水试新茶,一夕渔樵闲话",结尾将视角从自然景观转向田园生活,完成了情感升华。雨后的溪水清澈甘甜,新采的茶叶鲜嫩欲滴,二者的相遇是自然对人类的馈赠。

茶水不是文人案头的清供,而是邻里相聚的媒介,这样的场景虽然让人想起陆游笔下晴窗细乳戏分茶的闲适,却又少了文人的雅致,多了一些农家的质朴。

渔夫与樵夫的对话,往往包含着生活智慧。他们的"闲话"不是家长里短的琐碎,而是人与自然、以及邻里和谐共处的象征。正如孟浩然的开轩面场圃、把酒话桑麻的亲切,而黄昏时刻不仅并未令人感到惆怅,反而让整个画面具有一种温暖的情调。

词评家叶嘉莹先生曾说:好的诗词总能在古今之间找到共鸣点。这首《西江月》描绘了特定的山村黄昏,展现的却是共有的精神家园。当城市的喧嚣让人迷失方向时,青藤、碧水,还有品茶、闲话,却能让大家在铿锵的韵律中,找回失落的田园记忆。